Un projet d’écriture et de composition : Le Monastère

En août dernier, je complétais la composition d’une œuvre intitulée Le Monastère, un projet auquel j’ai travaillé pendant quatre ans… Depuis plusieurs années, j’ai tendance à travailler sur de longs cycles, de grands thèmes—mais je ne sais pas d’avance si une idée deviendra un long cycle ou non. En mettant les dernières heures de travail, cet été, je ressentais quelque chose de très particulier, un peu comme de mettre pied à terre après une traversée : une impression de légère collision, car la berge est toujours plus solide et fixe que ce à quoi notre pied s’était habitué en mer. Ce qui correspond bien à mon impression que ce projet m’a véritablement transportée quelque part…

Le texte Le Monastère est un monologue, dans la voix d’un esprit masculin, un homme qu’on n’arrive pas à situer dans le temps de sa vie : il en parle à l’imparfait, mais on n’en déduit pas forcément qu’il est mort. Pour moi, il n’est pas mort, il est dans l’espace-temps de l’âme : un espace « transtemporel ». Par contre, les premières phrases le situent facilement dans le temps historique, la culture et la géographie :

Je suis né deux cents ans après Mozart. Et Jung était encore vivant. Je suis arrivé parmi des gens sobres, refermés sur eux-mêmes, vivant tranquilles et dans la crainte de Dieu, dans le nord-est de l’Amérique.

Ceci nous met en 1956, c’est l’année de ma naissance. Le « je » parle de sa vie sur la terre en tant que l’âme qui s’est incarnée, qui croit se souvenir de son origine, qui croit sentir, sans en être certain, la présence de l’au-delà, qu’il appelle aussi le « monde lumineux ».. Il parle de vivre sur la terre en ayant le sentiment de venir d’ailleurs.

Moi un occidental pourtant de l’époque matérialiste et technologique, j’avais souvent l’impression de ne pas vivre au même moment de l’histoire que les autres. En fait, je n’avais pas l’impression de vivre dans l’histoire, mais plutôt de vivre en travers. Il y avait des voix à l’intérieur de moi qui parlaient latin et sanskrit.

L’idée de départ m’était venue dans une correspondance avec une amie. J’avais utilisé l’expression « sentiment d’incarnation » et dans la lettre suivante, elle me demandait ce que j’entendais là. J’ai entrepris de lui répondre, mais je me suis vite aperçue que je ne pouvais pas expliquer ce sentiment. Cependant, je reconnaissais des moments ou des expériences dans ma propre vie où « l’impression d’incarnation » se manifestait. J’ai donc commencé à prendre des notes en vue d’un texte plus littéraire. Pendant quelques mois, j’ai traîné avec moi un petit cahier d’esquisses où j’écrivais de courts textes sur des moments, images ou impressions qui me semblaient témoigner de ce sentiment. C’est à partir de ces esquisses que j’ai construit ce monologue.

Au moment où j’en finissais l’écriture, au printemps 2006, je terminais aussi ma scolarité de doctorat et j’en étais à la rédaction de mon projet de thèse. Pour la composante de création, j’ai soumis au comité un projet de création musique/littérature basé sur ce texte. J’avais dans l’idée d’explorer une forme particulière de texte récité et musique, où les images du texte seraient comme un « film intérieur », dont la musique serait la trame sonore.

Le rapport musique / texte récité est complexe : il n’est ni illustratif ni purement abstrait, ni uniquement atmosphérique, mais il va et vient entre ces possibilités. La bande sonore cherche à créer l’impression d’un espace intérieur tridimensionnel. La voix parlée crée, pour sa part, une linéarité, puisque le texte avance, qu’on suit la pensée. La musique, par contre, est fragmentée ; elle arrive et repart, elle ouvre soudainement une atmosphère puis se perd ailleurs ; elle est faite de cercles et de spirales, ce qui donne cette impression recherchée d’espace (intérieur).

(Extrait du projet de thèse, octobre 2006)

Le comité a accepté mon projet, mais sans avoir lu le texte, qui n’était que décrit. En sortant, j’en ai remis une copie à ma directrice de thèse, ainsi qu’un prototype des trois premières sections (l’œuvre est en douze sections). Quelques jours plus tard, elle abandonnait la direction de mon doctorat! Or il ressortait clairement de ses explications que le problème résidait dans le fait que mon projet comportait une dimension spirituelle. Après quelques complications, j’ai pu continuer mon doctorat avec trois autres professeurs, mais j’ai dû abandonner le projet du Monastère pour une autre production. Tout ceci explique en partie le laps de temps écoulé depuis la rédaction du texte, à l’hiver 2005-2006. À l’été 2006, j’avais travaillé sur le concept (en lien avec mon projet de doctorat) et enregistré le texte récité. En août et septembre, j’avais composé les sections I, II et III. Les neuf autres sections sont venues peu à peu, au fil des quatre années suivantes, entre la création et l’écriture de mon doctorat et l’enseignement à l’université.

L’équivoque du genre

C’est mon amie Suzanne qui récite le texte. Suzanne a toujours dit que je devrais le réciter moi-même, mais comme je composais et interprétais la musique en plus, je trouvais que c’était préférable de donner la récitation à quelqu’un d’autre.

Elle et moi avons longuement parlé de ce choix de faire réciter par une femme ce qui est finalement un rôle masculin. On en a parlé pour s’assurer de bien comprendre ce que nous faisions, mais jamais pour douter de la décision de départ : nous n’avons jamais cherché à défaire la forme, et le genre, dans lesquels le texte s’est présenté.

Je suis moi-même une personne très androgyne et je crois que l’âme a un double sexe, une part masculine et une part féminine. Le croisé que j’ai fait (voix féminine, texte au masculin) est selon moi la meilleure façon de rendre sensible cette dualité sexuelle : actualiser le fait que c’est l’âme qui est androgyne au départ. Dans la vie, il est très difficile d’échapper à la spécification du genre : on ne peut pas être asexué, être neutre sur le plan du genre, n’être « ni féminin ni masculin » ; on ne peut qu’être l’un ou l’autre ou les deux en proportions variables, être équivoque ou ambigu. C’est ce que vise la voix féminine du personnage masculin dans Le Monastère, en plus du fait qu’il est l’alter ego d’une auteure. Ces va-et-vient me semblent convenir à l’idée (jungienne, notamment) que l’âme humaine allie les deux sexes.

La métaphore du monastère : la spiritualisation de la vie

La dernière section du texte s’intitule « la ville comme monastère » et c’est cette idée qui m’a inspiré le titre général.

Les trottoirs et les murs de la ville se sont mis à ressembler aux allées voûtées d’arcs d’une abbaye. Une atmosphère de monastère s’est étendue sur la ville, je n’entendais plus que de très loin les conversations du marché ; les images bigarrées sont devenues floues. (…) Un grand monastère de silence filtré dans des couleurs de vitraux se superposait la plupart du temps à la rumeur de la ville.

Il y a ici l’idée d’une vie spiritualisée — ou consacrée à la spiritualité —, par opposition à une vie séculière, mais sans entrer dans un ordre religieux ou adopter une religion. Au début du processus d’écriture, je ne cherchais qu’à exprimer mon sentiment d’être née sur la terre, je n’avais pas l’idée que la création elle-même pourrait s’avérer une démarche spirituelle par l’écriture. Mais à la fin, le simple « sentiment d’incarnation » du départ était devenu la grande idée d’une vie spiritualisée, d’une vie consacrée à une vision spirituelle. Il y a eu un déplacement à cet égard. Et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles j’ai écrit ce texte? J’étais alors à un moment de ma démarche artistique où je me questionnais sur le lien entre mon art et ma spiritualité. Je ne parle pas d’un lien général entre l’art et la spiritualité (que j’explore ailleurs, dans des textes plus théoriques) mais bien de ma propre quête. Au fil des ans, à mesure que la dimension spirituelle prenait de l’importance dans ma vie, elle interrogeait de plus en plus ma création — ou peut-être est-ce l’inverse, que ma démarche de création se spiritualisait? Quoi qu’il en soit, je pense que la rédaction du Monastère était une façon non planifiée d’explorer cette question au niveau de l’art. Le texte commence par :

Je suis né…

Et l’une des toutes dernières phrases est :

La terre est devenue lumineuse.

Autrement dit, il s’est produit une actualisation, comme un approfondissement spirituel, entre le début et la fin de la rédaction. C’est l’écriture elle-même qui a inspiré cette réflexion spirituelle. Consciemment, je n’ai pas cherché à écrire un texte spirituellement édifiant, j’ai simplement voulu écrire un bon texte, profond, poétique, avec une part de mystérieux et d’élévation. J’étais loin de chercher une épiphanie : rappelez-vous, j’écrivais à l’intention de mon amie, et je cherchais à décrire poétiquement et phénoménologiquement ce « sentiment d’incarnation »…

L’espace musical, la musique comme expérience spirituelle

Spiritualité et création sont encore plus finement entrecroisées dans le processus compositionnel. Ici, je vais devoir faire un détour dans une explication de la spatialité musicale. En général, la musique n’est associée qu’à la dimension temporelle : on se la représente comme le temps, et comme le discours, c’est-à-dire linéairement. Si on « voit » la musique, c’est généralement comme une arabesque, une frise plus ou moins compliquée se déroulant sur la ligne du temps. Mais certaines personnes vivent plutôt la musique comme un espace (mental, évidemment).

Les matins de week-end, Claire et moi avons l’habitude d’écouter l’émission classique à la radio FM. Un samedi du printemps dernier, j’étais transportée dans l’écoute d’une cantate de Bach et au bout d’un moment, j’ai demandé à Claire : « Est-ce que tu entends la musique en trois dimensions, toi? » Elle m’a répondu oui, et je m’en doutais car nous partageons un rapport particulier à la musique, toutes les deux. C’est difficile à expliquer, mais c’est comme si à l’écoute de la musique s’ouvrait un espace mental, balisé par les voix, les mélodies, les harmonies, de la même manière que l’architecture d’un bâtiment ou d’un aménagement (un jardin, par exemple) balise l’espace. Imaginez un espace nocturne, où les sons correspondraient à des lumières ou des lueurs. Ou essayez de transposer en sons une aurore boréale…

Les sons, autant que les couleurs contractent et dilatent, et les couleurs comme les sons connaissent l’ascension et la chute. […] William James a montré les qualités de volume des sons, et ce n’est pas par métaphore qu’on dit des notes qu’elles sont hautes ou basses, longues et brèves, fines et massives. Dans la musique, les sons refluent autant qu’ils avancent ; ils ménagent des intervalles, autant qu’ils progressent.

John Dewey1

Tout le monde ne vit pas nécessairement la musique comme un espace intérieur, mais je dois en parler car tout mon intérêt pour la musique est lié à cette expérience. Évidemment, toutes les musiques n’évoquent pas avec autant d’intensité cette impression de spatialité intérieure, et celle-ci est grandement augmentée par l’écoute stéréophonique—notamment avec un casque d’écoute.

Cet espace mental, ou espace intérieur, vécu de façon intense dans la méditation et rendu « visible » ou « tangible » par la musique, est le même lieu, je crois, que celui des rêves nocturnes, du monde onirique. On pourrait ainsi parler d’un monde musical vécu comme dimension imaginale. Je recherche cette impression de vastitude intérieure. En fait, je me sens enfermée dans le monde extérieur, j’ai l’impression de ne pouvoir respirer que dans la vastitude de ma vision intérieure. Composer de la musique est le moyen que j’ai trouvé pour ouvrir, agrandir et garder ouvert cet espace intérieur.

Il me semble que tout le monde doit avoir plus ou moins le sentiment de vivre dans un espace intérieur, l’impression qu’il s’y passe des aventures, des expériences, des moments importants. Cet espace intérieur est à mes yeux aussi réel que l’espace extérieur général où se vit la socialité. Dans l’intimité avec l’autre, ces deux espaces se confondent, mais il est impossible de participer entièrement au monde intérieur de l’autre, impossible de voir par nous-mêmes si son espace ressemble au nôtre. Comment savoir, alors, si mon espace musical est la même chose que le mundus imaginalis, cet « espace intermédiaire et médiateur entre l’homme spirituel et le monde des choses »2

? Ou s’il est semblable au monde intérieur de saint Augustin ? Impossible, évidemment, mais comment ne pas associer mon expérience musicale à ces autres descriptions de la vie intérieure ?

La musique du Monastère est marquée par une grande simplicité des lignes et des arrangements. Simplicité de la technologie numérique que j’ai utilisée, aussi, car je ne me suis servi que de quelques fonctions de base. Tout a été enregistré en audio avec un seul clavier électronique. Au début, je n’étais pas sûre de cette avenue : je trouvais que cette simplicité était un pari risqué, je craignais d’être mal comprise. Mais je travaillais pour moi, sans projet de production publique, et cette simplicité me donnait de l’espace. Je pouvais respirer et réfléchir plus à l’aise. En simplifiant la musique, je faisais aussi de l’espace pour le texte, car on sait comme c’est difficile de mettre un texte récité sur de la musique : la musique tendant à prendre toute la place. Pour décrire cela, j’ai l’image d’un peintre qui, pour une série d’œuvres donnée, s’astreindrait à l’encre de Chine : les couleurs, les textures, les jeux d’ombre… rien ne peut intervenir que la ligne, voire le geste. C’est une sorte de parcimonie, de réserve, qui donnera forcément une œuvre minimaliste.

Je ferais une comparaison avec le tai-chi : malgré la lenteur à laquelle il est pratiqué, le tai-chi est un art martial. Les maîtres n’essaient pas de faire les katas plus rapidement ; cette lenteur est un exercice en soi. Elle oblige la maîtrise des gestes, de leur portée, leur sens, leur forme… La lenteur ne pardonne pas : pas de poudre aux yeux, pas d’échappatoire. Sur le plan martial, l’idée est que le geste répété lentement des milliers de fois est parfaitement maîtrisé et le jour hypothétique où le maître serait impliqué dans une bataille, son geste fait à la vitesse de l’éclair serait parfait. En même temps, le fait de pratiquer lentement, comme une danse, permet une maîtrise de l’esprit (en plus de la maîtrise du geste), ce qui entre autre va aider le praticien à développer une attitude pacifique et ne plus s’engager dans des conflits. Il y a un peu de cette logique dans la composition du Monastère : en opérant dans les cadres de cette simplicité obligée, je me suis trouvée autant dans une situation de discipline spirituelle que de processus créateur.

Une autre métaphore pour illustrer mon expérience serait celle du jardinage : entre la création d’une œuvre et l’œuvre finie, il y a un peu la même différence qu’entre le jardinage et le jardin. Ce qui me frappe, en lien avec la composition du Monastère, c’est la différence entre moi qui travaille pendant cinq années à la composition et la personne qui prend une heure de son temps pour l’écouter.

Lorsqu’on jouit d’un jardin, on jouit de ses caractéristiques intégrées : le coup d’œil général, les différentes vues, les odeurs, la qualité de l’air, le temps qu’on y passe. Mais lorsqu’on jardine, on a les mains dans la terre, on s’intéresse aux graines, aux vers, aux petites pousses, on soulève les pierres, on plante et on arrache les herbes et les plants un à un… Ainsi, le promeneur jouit du jardin à un niveau intégré d’ensemble, alors que le jardinier opère à un niveau de zoom et de détail. De la même façon, les auditeurs du Monastère vont l’entendre dans son ensemble, alors qu’en composant, j’ai tout joué ligne par ligne, note par note, accord par accord, j’ai répété des dizaines de fois certains passages j’ai réécouté certains mots, certaines phrases un nombre incalculable de fois. J’ai vécu, littéralement, avec chaque section des semaines chacune.

Pour mieux illustrer ce que j’essaie de dire, imaginez que j’ai monté la voix du texte sur la musique de la même façon qu’un monteur vidéo. Tous les monteurs vous le diront, le degré d’intimité qu’on atteint avec les personnages et les situations d’un film en le montant est pratiquement inimaginable pour qui n’a jamais eu cette expérience : le clignement d’œil du personnage juste avant la coupe, qu’on va voir et revoir des dizaines de fois, le respir juste avant le changement de plan, ou le geste furtif qui sert de repère, ces détails infimes qu’on revoit à l’infini, nous donnent l’impression de participer à l’être de la personne filmée à un niveau d’intimité jamais atteint avec des personnes vivantes dans la vie ordinaire. Ce fut la même chose pour la voix et le texte : certains mots ou bouts de phrase, que je plaçais très exactement sur un changement d’accord ou sur une tenue, ou intercalés dans une ligne mélodique, étaient comme l’agrandissement macro d’un détail d’une photo. Même chose pour les différentes lignes musicales, dans l’espace entre deux accords ou une portion du dessin d’une ligne mélodique. Jamais aucun auditeur n’aura cette même expérience en entendant l’œuvre—même s’il l’écoutait plusieurs fois. Ce niveau de l’infime dans l’œuvre est littéralement un niveau de perception altérée. Et pourtant c’est là, dans ces interstices macro, ces zooms, que l’expérience spirituelle avait le temps et l’espace de se produire pour moi.

Le respir de Suzanne dans la section VI, par exemple, juste avant la phrase « Nul besoin d’imaginer des démons dans des espaces sauvages ou liminaires… » En réalité, je lui avais demandé de réciter le texte très lentement, sans y mettre d’intention particulière (c’est-à-dire pas de ton tragique ou d’interprétation théâtrale) et sans projeter. Le soupir à cet endroit-là était donc plus ou moins accidentel : c’est là qu’elle a repris son souffle, tout simplement. Mais voilà qu’il prend une signification intense et je l’ai écouté pratiquement en boucle pendant le montage de cette section—il était tellement magnifié dans mon esprit que j’avais l’impression d’être au cœur d’une vision. Passer ainsi plusieurs minutes (le temps de finir le montage) au cœur de ce soupir fut une expérience intérieure très intense. Et comme le texte parle du mal et de la cruauté à ce moment là, ce soupir est devenu celui de la compassion et du pardon, à un niveau de sens que je n’avais jamais réfléchi à la rédaction.

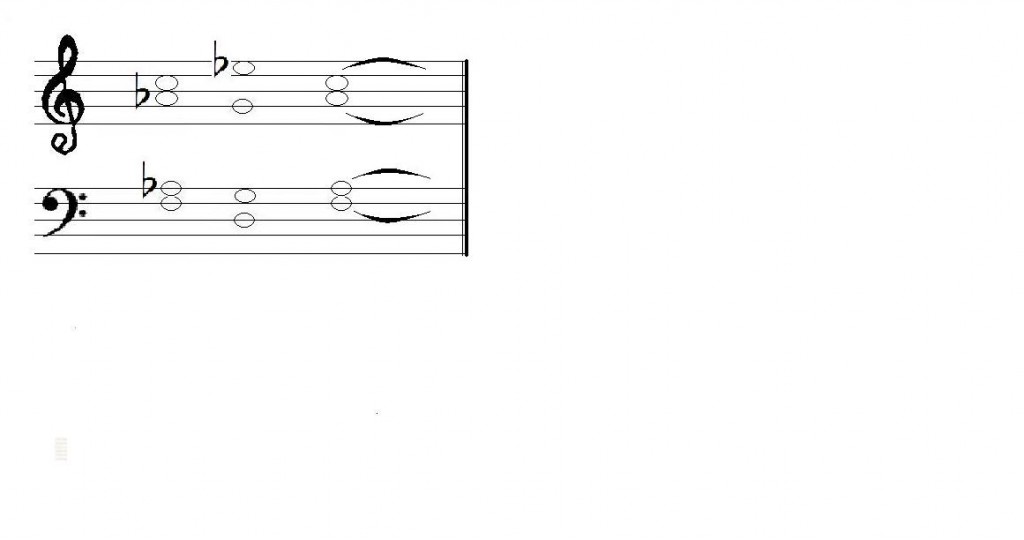

L’arsis/thésis des progressions harmoniques est un autre exemple. Il y a de longs accords tenus de cordes (sections II et V notamment), dont la progression évoque un mouvement de respiration au ralenti. Le fait de travailler ces progressions dans le détail infime les magnifiait en quelque sorte et ce n’était pas ma respiration ordinaire qui se soulevait (parce que l’arsis / thésis dans la progression était beaucoup plus lent que la respiration physique), mais mon être tout entier, même mon âme, si je peux dire. À cause du texte et du sujet, j’avais l’impression d’une prière qui s’élevait (arsis), et parfois d’une réponse qui arrivait, d’une supplication apaisée (thésis). Je le vivais complètement, ce mouvement analogue à une prière, mais une prière sans contenu, vu que je ne disais rien—j’en vivais la forme, sans contenu, un peu comme lorsqu’on est soulevé d’un profond soupir, sans avoir de raison immédiate de soupirer.

Ce que j’essaie de raconter, c’est un effet de loupe dans le travail de composition et d’enregistrement—cela m’apparait un peu paradoxal que l’essentiel de mon expérience visionnaire se produise dans les interstices de changements d’accord ou de quelques mots récités magnifiés, alors que l’auditeur ne peut avoir cette expérience. C’est pourquoi je retiens la métaphore du jardin : le jardinier a une expérience de son jardin qui est faite de l’infime et de l’arrière-plan des choses, alors que le propriétaire vit son jardin à un niveau macroscopique. C’est un peu la même chose pour la composition.

La production publique

J’ignore quelle suite donner à ce projet. Suzanne et moi avons évoqué la possibilité d’une représentation publique—dans un endroit intime, avec un petit groupe de personnes. Ça ne demanderait pas un budget énorme, mais il faudrait quand même y mettre beaucoup de temps de préparation et de répétitions. Je pense aussi à un DVD.

On dit que les œuvres doivent être partagées… qu’elles ne sont pas terminées tant qu’elles n’ont pas été reçues. Je ne sais pas ce que je pense de ça. J’ai distribué des enregistrements à tous ceux de mes amis qui en ont demandé, mais au-delà de ça, j’ai tellement vécu une expérience forte de voyage intérieur… Dans l’idée d’un « voyage », on peut dire que je suis « de retour », et il me faudra encore quelque temps pour décider quoi faire ensuite.

Partager la publication "Un projet d’écriture et de composition : Le Monastère"

- J. Dewey, L’art comme expérience. Gallimard / Folio Essais, 2010, p. 347. [↩]

- Voir J. Moncelon, « Hûrqaliâ — le monde imaginal », D’Orient et d’Occident [en ligne]. http://www.moncelon.com/urqalya.htm (consulté le 25 juillet 2010). [↩]

Bonjour, ce matin m’étant levée avec la question; « Qu’est-ce-que la spiritualité au juste? j’ai osé demander sur Google, j’ai suivi le filon et suis arrivée à vous, au monastère et au son de la lenteur et du silence. Moi qui n’écoute plus beaucoup de musique vous m’avez donné le goût de réécouter Zen Méditation.

Ce fut un parcours apaisant, lumineux, joyeux.

De vous savoir en mouvement me fait du bien.

Merci, bonne journée et surtout bonne continuation.

Lorraine Gendron

Merci

J’aime votre audace, votre vivacité d’esprit, et votre profonde recherche de sens; j’aimerais beaucoup lire et entendre ce projet.

Je m’intéresse aussi à la musique, l’écriture et la spiritualité.

Merci pour cette ouverture.